Business Information

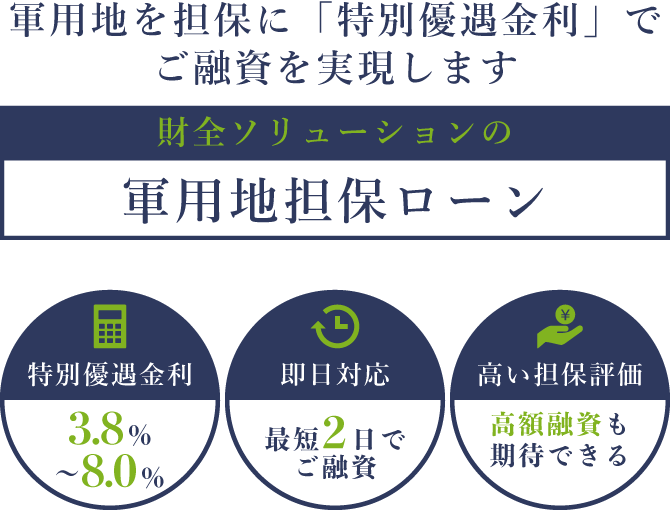

個人様、法人様、事業者様などのシーンでご活用いただける不動産を担保に最短2日最大2億円をご融資する不動産担保ローンや、お客様が所有している軍用地を活用するために4つのポイントを踏まえサポートいたします。

Company

Affiliations

【東京オフィス】 東京都千代田区有楽町1丁目6番4号 千代田ビル11階

TEL 03-6550-9577 FAX 03-6550-9560

【大阪オフィス】 大阪府大阪市北区豊崎3丁目16番16号 ブランズタワー梅田North11階

TEL 06-6136-3312 FAX 06-6136-3313

【那覇オフィス】 沖縄県那覇市真嘉比1-16-7

TEL 098-874-2680 FAX 098-874-2602

久茂地、糸満、浦添にもオフィスがございます、詳しくはオフィシャルサイトにてご確認ください

沖縄県那覇市泉崎2丁目21−3 K&M OFFICEビル

TEL 098-855-8688 FAX 098-855-8686

「不動産担保ローン」にまつわる様々なお役立ち情報を随時更新しております!

「不動産売却には、どのくらいの税金がかかる?」 「税金が高額にならないか不安」 不動産を売却する際に、税金が高額にならないか不安を抱えている方も多いでしょう。 そこで本記事では、不動産の売却時にかかる税金や計算方法、控除・特例を紹介します。 不動産にかかる税金を理解して、出費に悩まずに売却を進められるようになりましょう。 目次 【相続時も同様】不動産売却時にかかる税金とは? 不動産売却にかかる税金 利益発生時にかかる税金 【シミュレーション】不動産売却にかかる税金の計算方法 譲渡所得税・住民税の計算方法 3,000万円の特別控除を利用した際の計算方法 不動産売却時の税金はいつまでに払うべき? 不動産売却にかかる税金の納付方法 不動産売却にかかる税金の控除・特例 3,000万円特別控除 10年超所有軽減税率の特例 居住用財産の買換え特例 不動産売却に関する相談先 不動産会社 税理士 土地家屋調査士 不動産売却つなぎローンもご検討ください 1.【相続時も同様】不動産売却時にかかる税金とは? 不動産売却時には、不動産会社に支払う仲介手数料だけでなく、税金もかかります。 本項では、不動産売却にかかる税金と利益発生時にかかる税金を紹介します。 (1)不動産売却にかかる税金 不動産の売却時には、以下3点の税金がかかります。 税金 内容 印紙税 契約書などの文書作成時に、印紙税法に基づき課税される税金 登録免許税 不動産を購入する際に、所有権保存登記や移転登記、抵当権抹消などをする際にかかる税金 不動産会社に支払う 仲介手数料の消費税 不動産会社が行う営業活動や手続きなどに支払う仲介手数料にかかる消費税 参考:e-Gov法令検索「印紙税法」 法務局「登録免許税の計算 売却、相続などによる所有権の移転の登記」 印紙税は、不動産の売却契約書などの課税文書にかかる税金です。書面に収入印紙を貼り、消印することで納税したとみなされます。 登録免許税とは、不動産の登記を申請する時にかかる税金を指します。所有権移転登記は買主が負担し、住所の変更登記と抵当権抹消登記は売主が支払うことが一般的です。納税は、司法書士が法務局に代理で納税する場合が多いです。 法務局によると、令和8年3月31日までは、土地の売買による所有権の移転登記の場合、登録免許税は固定資産税評価額の1.5%になります。 また、不動産会社と仲介契約を結び、仲介手数料を支払う際には消費税がかかります。 (2)利益発生時にかかる税金 不動産を売却した際に利益が発生すると、所得税や住民税、復興特別所得税がかかります。 基本的には、売却した際に利益が出ると課税されます。 次項の「譲渡所得税(所得税・住民税)の計算方法」にて、計算方法を詳しく解説しますので参考にしてください。 2.【シミュレーション】不動産売却にかかる税金の計算方法 不動産の売却においては、多額の税金がかかる場合があります。 実際に不動産を売却する前に、「どのくらいになるのか」を確認しておきましょう。 本項では、譲渡所得税(所得税・住民税)の税金の計算方法と3,000万円特別控除を利用した際の計算方法を例を挙げながら解説します。 (1)譲渡所得税・住民税の計算方法 譲渡所得にかかる税金は、不動産の所有年数で税率が変わります。所有年数による税率の違いを以下の表にまとめました。 5年以下(短期譲渡所得) 5年超(長期譲渡所得) 所得税 30.63% 15.315% 住民税 9% 5% ※所得税には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が含まれています。 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」 売却する不動産の税率がわかったら、譲渡所得を把握しましょう。以下の計算式で求めます。 譲渡所得=譲渡収入金額(※1)-(取得費(※2)+譲渡費(※3)) ※1 不動産の売却額 ※2 売却した不動産の購入費用 ※3 仲介手数料など 譲渡所得を把握したら、譲渡所得に対して税率をかけてください。例えば、所有年数が5年以上になるなら、所得税は15.315%、住民税は5%になります。 譲渡所得が1,000万円の場合、所得税と住民税を含めた譲渡所得税は以下のとおりです。 1,000万円(譲渡所得)×20.315%(所得税、住民税)=2,031,500円(譲渡所得税) このように譲渡所得税を求められるので、不動産を売却する前に計算しておきましょう。 (2)3,000万円の特別控除を利用した際の計算方法 「3,000万円の特別控除」とは、マイホームを売却した時に、譲渡所得から3,000万円を控除(課税の対象となる所得金額を減らすこと)できる特例です。以下の計算式で求められます。 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円 例えば、譲渡所得が4,000万円、取得費が1,000万円、譲渡費用が200万円の場合、3,000万円の特別控除を適用すれば、譲渡所得は以下のようになります。 4,000万円-1,000万円-200万円-3,000万円= -200万円 この場合、譲渡所得は−200万円になるので、税金はかかりません。 3,000万円の特別控除については、後述する「不動産売却にかかる税金の控除・特例」で詳しく解説します。 3.不動産売却時の税金はいつまでに払うべき? 不動産売却時の税金は、種類によって支払うべき時期が異なります。それぞれの税金を支払うタイミングを以下の表にまとめました。 税金 支払うタイミング 印紙税 売却契約を締結した時 登録免許税 登記が完了する前(変更登記) 決算・引き渡しの日(抵当権抹消)など、登記申請をした時 所得税 不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日 住民税 不動産を売却した翌年の6月以降 印紙税は、収入印紙を貼り忘れたり消印をしなかったりすると、過怠税を課される場合があるため、注意してください。 なお、登記内容に変更がない場合、抵当権が設定されていない時、すでに抵当権抹消登記が行われている際には、登録免許税は発生しません。 上記の表を参考に、不動産売却時の税金を支払うようにしましょう。 4.不動産売却にかかる税金の納付方法 不動産の売却時における税金の納付方法も種類によって異なります。以下の表にまとめました。 税金 納付方法 印紙税 収入印紙を課税文書に貼りつけ納付 登録免許税 原則現金での納付(3万円以下である場合、収入印紙を申請書に張り付けて提出可能) 所得税 確定申告を行い、金融機関や税務署にて納付(キャッシュレス決済も可能) 住民税 普通徴収と特別徴収のいずれかを選んで納付 登録免許税は原則現金での納付が必要ですが、オンラインで申請を行った場合、電子納付も可能です。 印紙税は、収入印紙を課税文書に貼り付けて消印することにより納付します。 所得税は、売却した翌年に確定申告を行い確定したら、3月15日までに振り込みを行います。金融機関や税務署での振り込みが可能です。 住民税は、不動産を売却した翌年の6月以降の納付が必要です。特別徴収(住民税を勤め先の給与から引く方法)または普通徴収(自ら納付書によって納税する方法)のいずれかを選んで納めます。 住民税の納付書には納入期限があり、6月、8月、10月、翌年の1月の4回もしくは一括でまとめて支払う方法(普通徴収)があります。 また、給与所得者の場合は、特別徴収(毎月給与から天引きされ、会社が支払う形で納める方法)により、住民税を支払います。 5.不動産売却にかかる税金の控除・特例 本項では、不動産売却にかかる税金の控除や特例を紹介します。 (1)3,000万円特別控除 3,000万円特別控除とは、マイホーム(居住用財産)を所有していた時に、所有期間の長さに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除が受けられる特例です。 短期譲渡所得と長期譲渡所得に関係なく適用できます。 国税庁の「マイホームを売ったときの特例」によると、3,000万円特別控除を受けるには以下のような条件が必要です。 • 自分が住んでいる家屋や敷地、借地権を売ること • 以前に住んでいた家屋や敷地は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などそのほかの用に供していないこと • 売った相手が親子や夫婦など近親者でないこと 注意点として、自動的に3,000万円の特別控除が適用されるわけではないので、確定申告を忘れないようにしてください。 (2)10年超所有軽減税率の特例 10年超所有軽減税率の特例とは、自分が住んでいたマイホームを売却した際に、一定の要件で、長期譲渡所得の税額よりもさらに低い税率で計算する特例です。 家屋が取り壊された年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合などに適用されます。 具体的な税率は以下のとおりです。 課税長期譲渡所得金額 所得税 住民税 6,000万円以下 10.21% 4% 6,000万円超 15.315% 5% ※所得税には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が含まれています。 このように、長期間住宅を所有していた方が利用できるため「売却予定の不動産が対象になるのか」を確認してみましょう。 (3)居住用財産の買換え特例 居住用財産の買換え特例とは、住んでいたマイホームを売却して、ほかの住宅に買い換えた場合、買換資産を将来譲渡する時まで課税を延長できる特例です。 譲渡益の控除や非課税などの恩恵を受けられませんが「住宅売却の際に費用がかかってしまう」という際に活用できます。 国土交通省の「令和6年度国土交通省税制改正概要」によると、居住用財産の買換え特例は、令和5年12月30日までの予定でしたが、令和6年1月1日から令和7年12月31日まで延長されたと明記されています。 これからマイホームを買い換えする予定のある方は、利用を検討してみてください。 6.不動産売却に関する相談先 不動産売却においては、税金面や事務処理などで悩む場合があります。 そこで本項では、不動産売却に関する相談先を紹介します。 (1)不動産会社 土地の売却相談は、不動産会社にしましょう。 不動産の売却は高額になるケースが多いので「いくらになるのか」といった点を相談できます。 さらに、不動産価格の査定だけでなく、以下のような対応も行ってくれます。 • 広告宣伝活動 • 売却活動 • 売買契約書の作成 • 物件の引き渡し 上記の営業活動や手続きを個人で行うと多くの手間がかかるため、不動産会社への依頼をおすすめします。 どのような不動産会社を選べば良いか分からない方は、一括査定・売却サイトを利用しましょう。 不動産のおおよその売却価格を知れて、最適な不動産会社を紹介してくれます。 また、不動産会社の仲介手数料が気になる方は、次回、下記の記事を作成しますので参考にしてみてください。 「不動産売却にかかる仲介手数料とは?相場や計算方法、安くする方法を解説」(R7.9月末UP予定) (2)税理士 不動産の売却の際に、売却益が出ると税金が発生するため、税理士に相談しましょう。 不動産の売却で利益が出た際には、確定申告をする必要があるので、税理士に相談すればスムーズに進められます。 特に、譲渡所得の計算は、煩雑であり間違いが発生する可能性もあります。計算を間違えて、支払いに悩まないためにも税理士に依頼しましょう。 さらに、特別控除や特例を利用できるかどうかまで見極めてくれます。 税理士に依頼する際の相場は一般的に10〜20万円程度ですが、税理士事務所や譲渡所得の金額によって変動するため注意してください。 (3)土地家屋調査士 隣地との境界が確定していない場合には、土地家屋調査士に境界の確定と測量図面の作成を行ってもらう必要があります。 特に、高額の土地になると、少しの計算間違いが多額の価格差になる可能性があり、トラブルを避けるためにも土地家屋調査士を利用することをおすすめします。 土地家屋調査士に依頼する際の相場は、隣地との境界が確定していない場合にお願いする確定測量の場合で 40〜50万円程度です。 土地の面積や形状、地域性などによっても価格は変動するので、見積もりをもらって検討してください。 7.不動産売却つなぎローンもご検討ください 不動産売却においては、登録免許税や印紙税、譲渡所得税などの税金がかかります。 税金を支払う時には、3,000万円の特別控除や10年超所有軽減税率の特例、居住用財産の買換え特例などの制度があるので活用してください。 一方で、不動産売却においては、多額の税金が発生する場合があり、現金の調達に頭を悩ませる方もいるでしょう。 そのような場合は、売却予定の不動産を担保にして、売却完了までの間に必要な資金を借入できる「不動産売却つなぎローン」の利用をおすすめします。 売却前に資金を調達できるので、不動産の売却を売り急ぐ必要がありません。 不動産売却にかかる税金や仲介手数料を資金調達したい方は、ご検討ください。 ※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続きを行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。

「不動産の相続税を減らす方法はあるの?」 「相続税の支払いが高額になりそう」 不動産の相続税の支払いがどのくらいになるのか、どのような相続税対策が最適なのかについて悩んでいる方も多いでしょう。 本記事では、不動産の相続税対策や評価額の決定方法を解説します。高額な相続税の支払いが不安な方に向けて、不動産担保ローンの利用についても説明しますので、参考にしてください。 税金面で後悔しないように、不動産の相続税対策について深く理解しておきましょう。 目次 【相続税対策の前に確認】不動産価格の決定方法 不動産の相続税対策4選 生前贈与を行う 小規模宅地等の特例を利用する アパートやマンションを経営する 養子に入れて基礎控除額を増やす 不動産の相続税対策のポイント 不動産担保ローンを活用する 不動産の相続で揉めないようにするべきこと 不動産の評価方法を決める 相続財産を把握しておく 不動産の分け方を決めておく 不動産の相続税対策を理解して、節税につなげよう(まとめ) 1.【相続税対策の前に確認】不動産価格の決定方法 不動産の相続税対策をする前に、不動産の価格がどのくらいになるのかを確認しておきましょう。不動産価格を計算しておくことで、相続税を把握できるためです。 家屋の場合は、基本的に固定資産税評価額を求めます。 固定資産税評価額とは、市区町村が土地や家屋の一つひとつを評価した価格です。固定資産課税台帳(固定資産税の課税対象となる土地などに関して、所在地や所有者、評価額などを登録した帳簿)や納税通知書に記載されている課税証明書から確認できます。 なお、通常は経年劣化等が反映されるため、評価額は徐々に下がっていくことが大半です。 次に、土地の計算方法は、路線価方式(国税庁が公表している路線価が定められている地域の評価方法)と倍率方式(路線価が定められていない地域の評価方法)の2通りあります。ここでは、路線価方式での求め方を解説します。 まずは、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にて、相続税の路線価を確認しましょう。 相続対象の路線価を確認して土地の面積をかけると、価格が導き出されます。例として、路線価15万円と土地の面積150㎡をもとに計算してみましょう。 ・15万円(路線価)×150(土地の面積)= 22,500,000円(相続税評価額) このように土地の相続税評価額は、 22,500,000円になります。 注意点として、この計算方法は土地ごとの個別評価が反映されていません。実際は「奥行価格補正率表(道路からの奥行距離に問題がある場合に一定の減額補正を行うために使用する表)」や「不整形地補正率表(いびつな形の土地の減額補正を行うために使用する表)」などで調整する必要があります。 また、相続においては、以下のような基礎控除があるため計算してください。 ・3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) 法定相続人の数が2人の場合「3,000万円 + (600万円 × 2)=4200万円」となり、先程計算した相続税評価額を上回るため、支払う相続税は0円になります。 このように、相続税を計算しておきましょう。 2.不動産の相続税対策4選 不動産の価格を把握できたら、以下4つの相続税対策を検討してください。 (1)生前贈与を行う 不動産の生前贈与により、将来値上がりする不動産の相続税を抑えられる可能性があります。なぜなら、不動産価格が高くなると、それに伴い相続税が高くなるからです。 例えば、現在5,000万円の不動産が20年後に7,500万円になる可能性がある場合は生前贈与を視野に入れると良いでしょう。 また、賃貸物件のような収益物件を贈与すると、不動産から生み出される利益については相続税の対象にならないメリットもあります。 一方で、不動産の相続税よりも贈与税の方が高くなったり、後述する「小規模宅地等の特例」が適用されなかったりするデメリットもあります。 生前贈与と相続のどちらが得なのかは状況によって異なるため、あらかじめ税金の計算をしておきましょう。 相続予定のある不動産の需要を確認して、税理士に相談する方法も有効です。 (2)小規模宅地等の特例を利用する 小規模宅地等の特例とは、相続時に配偶者などの残された家族がそのまま家に住み続けられるように税金の価格を軽減する制度です。 国税庁によると、以下の条件に当てはまる方は、土地の面積のうち330㎡(約100坪)までの部分について、最大80%評価額を下げて相続税を計算することができます。 配偶者 被相続人の配偶者である場合 同居親族 相続発生時に被相続人と同居していた親族である場合 別居親族 ・被相続人に配偶者がいない ・相続開始の直前に同居していた相続人がいない ・相続人が相続開始前3年以内に3親等内の親族などが所有する家屋に住んだ事実がないこと ・宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること など 参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」 例えば、父が不動産(評価額:6,000万円)を残して亡くなり、子ども一人が相続人になった場合を想定します。この場合、最大80%の減額が適用されると、土地の相続税評価額は、1,200万円になります。 基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)のため、相続税評価額は基礎控除額を下回り相続税は0円になるのです。 小規模宅地等の特例を利用すると、相続税が大幅に下げられるため、積極的に活用してください。 (3)アパートやマンションを経営する アパートやマンションを建設し貸し出していると、相続税の引き下げにつながります。相続した土地に賃貸物件が建っていると、相続人が自由に使うことができないことから、借家権割合(相続税の計算時に賃貸物件の評価に利用される割合)が適用され、土地や建物の評価額をさらに引き下げることができるからです。 具体的には、相続税評価額が※1時価の30%引き下げられ、1億円のアパートなら評価額が低くなると、7,000万円程になる可能性もあります。 注意点として、アパートやマンションを経営すると、遺産分割がしにくくなるというデメリットや、空室リスクも発生します。相続した土地で賃貸経営を行っても、投資した効果が期待できない可能性もあるでしょう。 また、建物を人が住める状態にし続けるために、費用をかけて定期的にメンテナンスを行う必要もあります。 相続税対策のために、アパートやマンションを経営する場合でも、しっかりと事前計画を立てた方が良いでしょう。 遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合い、分け方を決定する協議です。民法898条によると、不動産といった亡くなった被相続人の遺産は、相続人全員の共有になります。 そのまま不動産を共有する方法もありますが、活用しにくいデメリットがあります。 「売却にするか」「賃貸にするか」は、共有者間で意見が対立するため、遺産を円滑に活用できないリスクがあるのです。遺産分割協議では、共有ではなく遺産をどのように活用するのかを話し合いましょう。 遺産分割協議で同意を得られたら、全員の署名をもらい遺産分割協議書を作成します。 仮に、遺産分割協議を経ても合意されない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てます。 それでも合意がされない場合は、調停不成立となり、裁判官が財産に関する権利関係を考慮して、遺産の分割方法を決定します。 (4)養子に入れて基礎控除額を増やす 養子に入れて、基礎控除額を増やす方法も相続税対策に有効です。理由は、法定相続人を増やすと、基礎控除額を増加できるからです。 例えば、孫が養子になることで、法定相続人が3人から4人になれば、以下のような基礎控除額の違いが生じます。 通常の基礎控除額 3000万+(3人×600万円)=4,800万円 孫が養子縁組になった場合の基礎控除額 3000万+(4×600万円)=5,400万円 このように養子縁組制度を利用すると、600万円の基礎控除額の差になります。養子が2人に増えると1,200万円基礎控除額が増えるでしょう。 注意点として、国税庁の「相続人の中に養子がいるとき」によると、実子がいる場合は養子にできるのは1人までで、実子がいない場合は2人までと定められています。基礎控除額可能な養子縁組の数も注意しながら、活用しましょう。 3.不動産の相続税対策のポイント 不動産の相続税対策をする際のポイントを解説します。 (1)不動産担保ローンを活用する 不動産の相続税は多額の費用になる場合があるため、一気に現金を使いすぎないためにも不動産担保ローンを利用することによって対策できる可能性があります。」 どんなに相続税対策を行っても、多額の相続税を支払わなければならない場合があり、原則として現金での一括納付が必要です。また、相続税は、相続があった事実を知ったときから10カ月以内の支払いが義務付けられており、できるだけ早く現金を用意する必要があります。 まとまった現金を期限までに準備するのが難しい場合や、不動産を残しておきたい場合は不動産担保ローンの利用が有効です。相続した不動産を担保にして、納税資金を用意することができます。 ちなみに相続した不動産を売却して現金化する場合、相続手続きや、買い手が見つかるまでの時間がかかります。相続税の納付に間に合わない場合無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。 このようなリスクを防ぐためにも、不動産担保ローンの利用がおすすめです。 4.不動産の相続で揉めないようにするべきこと 不動産相続時には、揉めないように相続財産を把握したり、不動産の分け方を決めたりする必要があります。 以下の項で詳しく解説します。 (1)不動産の評価方法を決める 不動産の固定資産税評価額を決める際には、評価方法を相続人同士で話し合い、明確にする点が必要です。不動産の評価方法には、以下の4つの方法があります。 実勢価格 不動産の売り手と買い手との間で取引される価格 公示価格 国土交通省が地価公示法に基づき決める価格 相続税評価額 国税庁が相続税を評価するために時価によって決める価格 固定資産税評価額 固定資産税の課税目的に評価した価格 ※2不動産の評価方法によって価格が変動するため、トラブルが起こりやすくなります。お互い納得のいくまで話し合って決めることが望ましいでしょう。 遺産分割協議(相続発生時に相続人同士で遺産分割の内容を話し合い合意すること)の際に「どの評価方法を採用するか」を話し合い、遺産分割協議書に記載しておきましょう。 (2)相続財産を把握しておく 遺産分割協議をスムーズに進めて、相続税対策につなげるため「どの不動産が相続対象なのか」「相続する不動産が複数ないか」を確認してください。 特に、一目で全財産を把握できる一覧表を作成しておくことがおすすめです。 相続する不動産がわからない場合には、以下の方法を活用しましょう。 ・郵便物を調べる ・預金通帳を確認する ・過去の申告書を調べる 郵便物を調べると「固定資産税通知書」や「不動産の管理手数料の通知書」があり、不動産の住所を確認できます。 また、被相続人の預金通帳に固定資産税や不動産管理手数料の支払いがあれば、不動産を所有している可能性があります。そのほかにも、家賃収入や地代収入が入金されている場合もあり、不動産を特定するきっかけになるでしょう。 過去の確定申告書を調べることも効果的です。不動産所得の記載があれば、賃貸経営していた不動産の住所を調べられます。 不動産の特定は難しいため、相続する際には早めに行ってください。 (3)不動産の分け方を決めておく 不動産は現金と違い、分割が難しいため不動産の分け方を決める必要があります。具体的には、以下の分割方法があります。 分割方法 内容 代償分割 特定の相続人が不動産を取得して、そのほかの相続人にお金を払う方法 換価分割 不動産を売却して、代金を相続人同士で分ける方法 現物分割 土地を分割して、それぞれの土地を各相続人が取得する方法 代償分割は、不動産を残せるメリットがありますが、代償金を支払う負担が大きいのがデメリットです。換価分割は現金を均等に分けられますが、譲渡所得税や不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。 現物分割においては土地が狭い場合、建物の取り壊しが必要といった手間や費用がかかります。 上記の3つの分割方法がありますが、特に代償分割において、不動産を取得した相続人は、代償金や相続税、固定資産税などの支払いが発生するため、多額の現金が必要になる場合があるでしょう。 そのため、代償分割を行う際には不動産担保ローンなどを利用して、現金を用意して支払いに備えてください。 5.不動産の相続税対策を理解して、節税につなげよう 不動産の相続税対策には、以下の方法があります。 ・生前贈与を行う ・小規模宅地等の特例を利用する ・アパートやマンションを経営する ・養子を入れて基礎控除額を増やす 相続税対策の方法を理解して、不動産の相続手続きを進めるようにしましょう。 相続税の支払いや代償金の支払いを行う際には、不動産担保ローンの利用を検討してみてください。 財全ソリューションでは、20年以上の実績から不動産担保ローンに関するお客様に合ったサービスを提供しています。スピード対応や大口融資も可能なため「相続税の支払いのために現金を早めに用意したい」というニーズに応えられます。 ご相談や審査は無料なので、お気軽にお問い合わせください。 ※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続きを行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。

「不動産相続は、難しい手続きが多そうでなかなか理解できない」 「相続人同士でトラブルが起きないか不安」 このような悩みはありませんか?不動産相続をする際には、複雑な手続きをイメージしてしまい、何から始めれば良いのかわからないですよね。 そこで本記事では、不動産相続の方法や活用すべき節税制度などを解説します。 不動産相続のステップを具体的に説明するため、実際に相続する際のイメージがつきやすくなるでしょう。 不動産相続について理解して、スムーズに手続きを進めていきましょう。 目次 不動産を相続する6つの流れ 遺言書を確認する 相続人を確定する 相続不動産を特定する 遺産分割協議を行う 相続登記の名義変更を行う 相続税を申告・納付する 不動産の分割方法 代償分割 換価分割 現物分割 不動産相続に必要な書類 戸籍謄本 住民票 遺産分割協議書 印鑑証明書 相続関係説明図 法定相続情報⼀覧図 収入印紙 登録免許税印紙納付台紙 固定資産税納税通知書 相続放棄申述書 不動産相続にかかる税金 相続税 登録免許税 不動産相続にかかる税金対策 基礎控除額を利用する 小規模住宅地等の特例を利用する 配偶者の税額の軽減を利用する 贈与税額控除を利用する アパートやマンションを経営する 不動産相続に関する注意点 不動産の共有を避ける 不動産の相続時には名義変更を行う 不動産を1人が相続する場合は、代償金の支払い方法を考える 不動産の売却方法について話し合う 不動産相続に関する制度 不動産登記制度 相続土地国庫帰属制度 相続で不動産担保ローンを利用する まとめ 1.不動産を相続する6つの流れ 不動産を相続する6つの流れを解説します。 (1)遺言書を確認する 不動産の相続が発生した際には、遺言書の内容を確認しましょう。なぜなら、基本的に遺言書に記載されている内容に従って相続が行われるからです。 後述する遺産分割協議後に遺言書が見つかっても、遺言書の内容が優先されます。 遺言書には3種類あるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 被相続人が遺言書を作成、押印 被相続人と証人が公証役場に行き、被相続人が遺言内容を伝え、交渉人が作成 遺言書に署名と押印、封緘してから、公証役場で証明 保管方法 被相続人が保管 公証役場で保管 被相続人が保管 自筆証書遺言とは、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が書いた遺言書です。遺言書保管制度(法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度)により、保管されている場合があります。その際には、最寄りの法務局に閲覧を請求して、データで遺言書を確認できます。 公正証書遺言とは、遺言者から遺言内容を伝えてもらい、公証人が公正証書(第三者である公証人が頼まれて作成する公文書)という形で作成する遺言書です。公正証書遺言の控えが保管されているかを確認してみましょう。見つからない場合は、公証役場に原本が保管されており、申請すると確認できます。 秘 密証書遺言とは、遺言書の内容を相続人(亡くなられた方が遺した財産を受け継ぐ方)に知らせずに作成する遺言書です。相続時に家庭裁判所で検証を受ける必要があります。検証には1か月程の時間がかかるため、すぐに遺言の執行ができない点に注意しましょう。 遺言書の内容によって手続きが変わるため、相続の際には、遺言書の種類を確認しておきましょう。 (2)相続人を確定する 遺言書がない場合には、相続人が財産を相続します。 相続人の調査をする際には、戸籍謄本を取得し「相続人が誰なのか」を確認してください。基本的には、配偶者や子ども、両親や祖父母などが相続人です。しかし、面識のない方が相続人になる可能性もあるため、確認漏れがないように注意しましょう。 遺産分割協議後に相続人が発覚した場合、やり直しになるため、しっかりと調べておく必要があります。 (3)相続不動産を特定する 次に、相続不動産の特定が求められます。 市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認すると相続財産の有無がわかります。 この際の注意点として、不動産の相続財産があっても、借金や税金の未払いなどの債務が多ければ相続放棄も可能です。 相続放棄を行う際には、相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出して放棄手続きを行いましょう。 (4)遺産分割協議を行う 遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合い、分け方を決定する協議です。民法898条によると、不動産といった亡くなった被相続人の遺産は、相続人全員の共有になります。 そのまま不動産を共有する方法もありますが、活用しにくいデメリットがあります。 「売却にするか」「賃貸にするか」は、共有者間で意見が対立するため、遺産を円滑に活用できないリスクがあるのです。遺産分割協議では、共有ではなく遺産をどのように活用するのかを話し合いましょう。 遺産分割協議で同意を得られたら、全員の署名をもらい遺産分割協議書を作成します。 仮に、遺産分割協議を経ても合意されない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てます。 それでも合意がされない場合は、調停不成立となり、裁判官が財産に関する権利関係を考慮して、遺産の分割方法を決定します。 (5)相続登記の名義変更を行う 遺産分割協議が終わり、不動産の相続人が決まったら、相続登記の手続きとして名義変更を行います。名義変更とは、不動産の所有権が被相続人から相続人へと移ったことを示すための手続きです。 名義変更にかかる費用は、以下のとおりです。 書類取得 数千円~1万円程 登録免許税 評価額の0.4% 司法書士への報酬 10万円前後 上記のように、名義変更するまでにまとまったお金がかかります。不動産の評価額や司法書士に支払う報酬なども考慮して、準備しておきましょう。 また現在、相続時の名義変更は、法律上義務化されていません。しかし、2024年4月1日より名義変更が義務化 され、怠ると10万円以下の罰金が課せられます。早めの名義変更を行いましょう。 (6)相続税を申告・納付する 不動産を相続する際には、相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告と納付期限 は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 相続税の申告・納付ができなければ、延滞税がかかるため注意しましょう。 2.不動産の分割方法 不動相続には、3つの分割方法があります。 (1)代償分割 代償分割とは、特定の相続人だけが不動産を相続して、その代わりにほかの相続人に対して相続分の金銭を渡す方法です。 不動産相続においては、土地や家よりも現金が欲しいと思う方も多く、複数人で不動産を共有すると、活用しづらい点から有効な方法といえます。 また、財産となる建物に住んでいる相続人がそのまま住み続けるために、代償分割を用いるケースもあります。 デメリットとして、代償金を用意できなければ代償分割が行えません。手元に現金がない場合は、不動産担保ローンを使って現金を用意したり、お金を用意するまで待ってもらったりする方法が挙げられるでしょう。 (2)換価分割 換価分割とは、不動産を売却して、その代金を相続人で分割する方法です。相続人全員が不動産の相続を望んでいない場合に有効です。 換価分割は、不動産を売却すると相続税をすぐに支払えるメリットがあります。 注意点として、均等に不動産を分割できますが、不動産が売れなかったり売却金額が低かったりするデメリットがあります。相続人全員に所得税や住民税がかかることもあるでしょう。 換価分割をする際には、売却できない可能性やコストがかかる点を視野にいれて話し合ってください。 (3)現物分割 現物分割とは、不動産をそのまま分割して相続する方法です。土地を人数分で分割する方法が一般的です。 しかし、以下の場合には現物分割が難しくなります。 ● 土地の面積が狭く分割が難しい ● 価値が低下してしまう ● 建物がある 現物分割により、土地の価格が変動しないかをあらかじめ調べておきましょう。 3.不動産相続に必要な書類 不動産相続に必要な書類について解説します。 (1)戸籍謄本 不動産の相続発生時に、相続人が生きている事実を証明するために、相続人全員の戸籍謄本が必要です。 そのほか、被相続人の死亡を証明するためにも、戸籍謄本(個人の身分事項が記載された「戸籍簿」の写し)が必要です。被相続人の住所と登記されている住所が違う場合は、住民 票の除票や戸籍謄本の除附票によって移転の有無を証明する必要があります。 戸籍謄本は、本籍地のある市役所での取得が可能です。郵送での取得も可能であり、手続きを進めるためにも早めの対応が求められます。 (2)住民票 不動産相続の際には、被相続人の住の除票と相続人の住民票が必要です。 被相続人の住民票の除票、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物である事実を証明するために利用します。 相続人の場合は、新たに不動産の名義人となる相続人のみが住民票を求められます。戸籍謄本でも住民票の代わりになるため、取得しやすい書類を提出しましょう。 (3)遺産分割協議書 遺産分割協議によって相続の分割内容が決まった際には、証明するための遺産分割協議書が求められます。 遺産分割協議書は、以下のような際に必要です。。 ● 相続税の申告書の提出 ● 不動産の相続登記 ● 金融機関での手続き さまざまな手続きで求められますので、あらかじめ作成しておきましょう。 遺産分割協議書には、決まった様式はありません。法務局が遺産分割協議書のサンプルの書式を用意しておりますので、参考にしてください。 登記申請手続のご案内|法務省民事局 (4)印鑑証明書 遺産分割協議書には、相続人全員が署名をして実印を押します。その際に、印鑑証明書(登録された印鑑が本物であることを証明する書類)もそろえなければなりません。 基本的には、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書には期限がないので、取得から半年以上経っている場合でも手続きに利用できます。 住所地の市区町村にて、取得できます。 (5)相続関係説明図 相続関係説明図とは、相続関係をわかりやすく説明するために整理した図面です。 相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本の原本を返却してもらえます。返却が必要な際には作成しておきましょう。 (6)法定相続情報⼀覧図 法定相続情報一覧図とは、法務局が発行する相続関係をわかりやすく整理した公的な文書です。 法定相続情報一覧図を提出すると、相続人・被相続人における以下の書類提出が省略できます。 ● 戸籍謄本 ● 除籍謄本 ● 住民票 法定相続情報⼀覧図は、法務局への申請で取得できます。忙しい方は、法定代理人や法律上の親族、弁護士や司法書士であれば、相続人の代理として手続きが可能です。 (7)収入印紙 収入印紙は、不動産の相続に係る税金の納付で利用します。 郵便局や法務局で入手できるため、あらかじめ用意しておきましょう。 (8)登録免許税印紙納付台紙 登録免許税印紙納付台紙は、収入印紙を貼り付けるために必要な用紙です。法務局の窓口で、入手可能です。登録免許税印紙納付台紙の規定はなく、A4のコピー用紙でも問題ありません。 (9)固定資産税納税通知書 固定資産税納税通知書は、固定資産税の支払いを通知する書類です。 地方税法第9条によると、年度内で不動産の所有者が亡くなった際には、納税義務が相続人に引き継がれると記載されています。 相続人は固定資産税を払わなければ、延滞金が課せられるため、未払いがないようにしましょう。 また、固定資産税納税通知書を見ると、以下の点が分かります。 ● 固定資産税評価額(不動産にかかる税金の基準になる評価額) ● 不動産の所在地 定資産税納税通知書には不動産の評価額が記載されています。 固定資産税納税通知書で、「どの市区町村にいくつ不動産を所有しているのか」を把握しましょう。 さらに、翌年度以降の固定資産税の納税では、不動産の所有者になった方が、現在の所有者である事実を申告する必要があります。 その際には以下の書類が必要です。 ● 固定資産間所有者申告書 ● 対象者の申請書の本人確認書類の写し 不動産の所有者が変わった際には、申告を忘れないようにしましょう。 (10)相続放棄申述書 相続放棄申述書とは、相続放棄する際に家庭裁判所に提出する書類です。相続を放棄したい場合「相続の開始があると知ったとき」から3カ月以内 に行わなければなりません。 相続放棄申述書を提出しないと、相続承認したと自動的にみなされるので注意しましょう。 相続放棄申述書は、法務局の「相続の放棄の申述書(成人)」によりダウンロードできますので、利用してください。 4.不動産相続にかかる税金 本では、不動産相続にかかる税金を解説します。 (1)相続税 相続税とは、被相続人の遺産を受け継いだ相続人に課せられる税金であり、現金での納税が求められます。 ただし、相続税は高額になることも多く、不動産を相続した際には現金での納付が困難になる場合があります。 そのため、後述する基礎控除を利用した節税対策を行いましょう。 相続税の計算方法 まずは、相続税の対象になる金額を計算する必要があります。 ● 相続税課税総額=相続財産の総額-(非課税財産+債務+葬式費用) ● 課税遺産総額=相続税の課税価格-基礎控除額 上記の計算式のように相続税には基礎控除があり、最低3,600万円までは税金がかかりません。基礎控除(相続遺産のうち一定の金額までは相続税がかからない控除)を引いた額を納める必要があります。 そして、各相続人が納める相続税額は、以下の計算式により算出できます。 ● 各相続人の相続税額=相続税の総額×(各相続人が相続する課税価格÷課税価格の合計額)-税額控除 このように、相続税の計算式を求め納付を行いましょう。 (2)登録免許税 登録免許税とは、不動産や会社、航空機などの資格の所在を明確にする届け出の際に、納付が必要な税金です。 基本的には納付が必須ですが、一定の条件を満たせば免税されます。 ● 相続登記の前に相続人が亡くなった場合 ● 相続する土地の価格が100万円以下の場合 法務局によると、登録免許税の免税期間は令和7年3月31日までです。相続した不動産が、登録免許税の対象になるか確認しておきましょう。 登録免許税の計算方法 登録免許税の税率の計算は、不動産の固定資産税評価額の0.4% です。 例えば、固定資産税評価額が5,000万円の土地を登記する場合には、登録免許税は以下のようになります。 ● 5000万円× 0.4% =20万円 固定資産税評価額が決まったら、登録免許税を支払うための現金を準備しておきましょう。 5.不動産相続にかかる税金対策 不動産を相続する場合には、以下5点の税金対策が挙げられます。 (1)基礎控除額を利用する 不動産を相続する際には、基礎控除を利用すると税金を大幅に抑えられます。 相続税は、以下の計算式をもとに算出されます。 ● 基礎控除額= 3,000万円+600万円×法定相続人の数 例えば、夫が亡くなり相続人が妻と3人の子ども、合計4人の場合、基礎控除は以下のようになります。 ● 3,000万円+ 600万円× 4人= 5,400万円 このように基礎控除の活用により、税金を抑えられます。法定相続人が何人いるのかを把握して、控除額を計算しましょう。 (2)小規模住宅地等の特例を利用する 小規模宅地等の特例とは、以下の条件を満たした場合に、土地の相続税評価額を最大8割 も下げられる制度です。 住宅として使われていた土地 事業で使われていた土地 他人に貸していた土地 不動産賃貸業として使われている土地 事業で使われていた土地とは、被相続人が不動産業や駐車場を運営していた場合を指します。 小規模宅地等の特例の事例を見てみましょう。 夫が亡くなり、妻と子ども3人の合計4人が相続人となり、夫が所有していた不動産が相続財産として相続税が発生する場合を仮定します。 この際、不動産の固定資産税評価額は、6,000万円でした。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円× 4人」なので、5400万円です。 固定資産税評価額である6,000万円から、基礎控除額の5400万円を引くと、相続税は600万円です。 一方で、小規模宅地等の特例を使った場合は、固定資産税評価額が最大80%下がり、1,200万円になりました。それにより、5,400万円の基礎控除額よりも下回り、相続税を支払う必要がなくなります。 このように、小規模住宅等の特例を利用すると、相続税の支払いが不要になることがあります。条件に合うか確認しておきましょう。 (3)配偶者の税額の軽減を利用する 配偶者には相続税の優遇制度があり、1億6,000万円 以下であれば課税されません。そのため、不動産を配偶者に相続してもらう方法もあるでしょう。 デメリットとして、配偶者が亡くなった際には、二次相続により子どもに発生する相続税が高額になる可能性があります。二次相続によって、法定相続人が減ったり配偶者控除が適用できなかったりするため、相続税が高くなる傾向にあるのです。 このことから、現在の相続税だけでなく二次相続の相続税も考慮して、税負担が少なくなる方法を検討してみましょう。 (4)贈与税額控除を利用する 贈与税控除とは、被相続人から生前にもらった贈与にかかる税金と相続税を二重に払わなくて済むように相続税から差し引く制度です。 相続税を計算する際には、贈与財産と相続財産が二重で計算される可能性があるため、贈与税額控除を利用しましょう。 (5)アパートやマンションを経営する 不動産の評価額を下げることを目的として、アパートやマンション経営をする方法も勧められます。アパートやマンションを他人に貸している場合、自由に売却できないため、土地や建物の評価額が低くなります。 相続税を下げたい場合には、アパートやマンションの経営により、評価額を下げましょう。 6.不動産相続に関する注意点 不動産相続には、さまざまな注意点があります。ここでは、不動産相続における注意点を4つ解説します。 (1)不動産の共有を避ける 相続人同士でトラブルが発生する場合があるため、不動産の共有は避けましょう。 具体的には、共有名義となっている不動産は、共有者1人の判断のみでリフォームを行えません。修繕を行いたくても、共有者の共有持分の過半数から合意を得る必要があります。 さらに、共有名義で不動産を持ち続けていると、固定資 産税や維持管理費の支払いを拒否できません。1人の共有者が立て替えると、求償権(金銭の返還を求める権利)に基づき、過去10年に渡り、費用を請求される可能性があります。 このように、不動産を相続人全員で共有すると、さまざまなデメリットが生じます。このことから「単独名義での不動産所有にするか」「不動産を売却して現金化する」方法で相続しましょう。 (2)不動産の相続時には名義変更を行う 不動産を相続したときには、名義変更が必要です。 不動産の名義が被相続人のままであれば、相続人が売却したり、不動産を担保にお金を借りたりできません。 そのほか、家のリフォームやアパートやマンション経営を行う際にも、名義変更が必要になる場合があります。 (3)不動産を1人が相続する場合は、代償金の支払い方法を考える 特定の相続人が不動産を相続する場合は、そのほかの相続人に対して代償金を支払わなければなりません。1人が財産を相続するため、平等にする必要があるからです。 この場合、問題となるのが代償金を支払えなくなる点です。あらかじめ、代償金を用意しておくか、不動産担保ローンを利用して現金の支払いに備えましょう。 (4)不動産の売却方法について話し合う 不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要です。 この際の注意点として「売却しても良いか」「価格はこれで良いのか」を話し合う必要があります。 売却する際には、不動産の評価額が想定よりも低い金額での売却になる可能性があります。最低売却価格を全員で話し合う対応が求められるでしょう。 また、購入者から値引き交渉があった際には、対応するかどうかも決めておく必要があります。 7.不動産相続に関する制度 不動産相続の際には、以下の2つの制度が役立ちます。 (1)不動産登記制度 不動産登記制度とは、不動産の面積表や所有者の情報を法務局で管理して、登記簿事項証明書(登記記録の内容を記載した書類)によって誰でも見られる制度です。不動産の権利関係や取引の履歴が確認できるため、相続の際に役立つでしょう。 例えば、不動産を相続した場合、登記事項証明書を確認すると、被相続人が「第三者と不動産の取引をしていないか」「不動産を借金の担保にしていないか」などの情報を得られます。 (2)相続土地国庫帰属制度 相続土地国庫帰属制度とは、土地の所有権を国に帰属させる制度です。 相続する際に、費用や労力がかかり管理が難しい土地の場合に利用できます。 一定の負担金を国に納付した上で、土地の所有権を国に帰属させます。 8.相続で不動産担保ローンを利用する 不動産を相続すると、相続税は現金で用意しなければなりません。数千万円の不動産を相続した場合には、相続税の支払いが高額になる場合もあるでしょう。その際には、不動産担保ローンの利用が適しています。 例を挙げると、代償分割を選んだ際に不動産担保ローンを利用できます。特定の相続人が不動産を相続して、不動産担保ローンで借入し代償金の支払いが可能です。 不動産担保ローンでは高額な融資も可能なため、相続税が高くなった際にも活用できるのがメリットです。 9.まとめ 不動産を相続した際には、遺言書の確認や相続財産の特定などの対応が求められます。また、被相続人や相続人の戸籍謄本や、遺産分割協議書などの書類を用意する必要があります。 相続時には、相続人全員で話し合い、代償分割や換価分割などの分割方法を決めるようにしましょう。 相続税は高額になることが多いため、基礎控除や小規模住宅地等の特例などを利用して、節税対策も検討してください。 ※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続きを行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。

「家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。 ノンバンク系の不動産担保ローンを利用すれば、家族に内緒で不動産担保ローンを利用できる可能性があります。しかし、何らかの理由で家族に不動産担保ローンを利用していることがバレてしまう可能性があるため、注意が必要です。 こちらの記事では、家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法や、知られてしまう原因などを解説していきます。 秘密で不動産担保ローンが利用できるか検討している方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。 1.不動産担保ローンを家族に内緒に利用することは可能 家族に内緒で、不動産担保ローンを利用することは可能です。 「お金を借りたいけど、家族に借金していることが知られたくない」という人にとって、不動産担保ローンは有力な選択肢となります。 不動産担保ローンとは、自分が保有している不動産を担保として提供し、融資を受けるサービスです。不動産担保ローンに申し込みをしたからといって、家族に知られることはほとんどありません。 ただし、不動産担保ローンに申し込みをした後は、業者と郵送物や電話でのやり取りが発生します。業者とのやり取りの過程で、家族に不動産担保ローンの利用が知られてしまう可能性があります。 また、現在住んでいる住宅を担保とする場合は要注意です。不動産担保ローンの返済が滞ると自宅が競売にかけられ、住む家を失ってしまう恐れがあるためです。 家族に不動産担保ローンを利用していたことが知られてしまうのはもちろん、住む家を失ってしまうリスクがある点はきちんと押さえておきましょう。 2.不動産担保ローンを利用するときの流れ 不動産担保ローンを利用するときは、不動産担保ローンのサービスを取り扱っている金融機関かノンバンク系の貸金業者を利用します。 以下で、不動産担保ローンを利用するときの流れを解説します。 (1)不動産担保ローン会社に申し込む 利用したい不動産担保ローン会社を選び、電話やWEBで審査の申し込みをします。家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、金融機関ではなくノンバンク系の貸金業者を選んでください。 担保に供する不動産に関する情報などを伝えますが、もし不動産が共有名義の場合、不動産の所有者全員が連帯保証人になるケースが一般的です。 そのため、もし担保対象の不動産に自分以外の共有者がいる場合は、家族に内緒で不動産担保ローンを利用することはできません。 (2)不動産担保ローン会社は担保による審査が行われる 不動産担保ローンの申し込みを行ったら、審査が行われます。 氏名 生年月日 連絡先 担保にする不動産の登記情報 担保にする不動産の価値 希望条件 借入理由 借入状況 信用情報 主に上記の項目が審査され、実際に融資できるか判断されます。もし申込者本人か不動産に問題がある場合は、審査に通過できず不動産担保ローンは利用できません。 本審査では、申込人と連帯保証人の本人確認書類や収入証明書類の提出が求められます。登記簿を確認したうで審査が行われるため、自分以外に共有者がいる場合は家族に内緒で融資を受けることは不可能です。 (3)借入可能額や金利などの条件が提示される 不動産担保ローンの審査に通過できたら、借入可能額や金利などの条件が提示されます。希望していた条件で借り入れができるかは結果を見るまでわかりませんが、もし納得できる条件であれば契約に進みます。 契約する際には、実印・印鑑登録証明書・登記済権利証・登記識別情報通知書などが求められます。 (4)不動産に抵当権を設定して融資を受ける 不動産担保ローンの契約が締結されると、担保となる不動産に抵当権が設定されます。不動産の登記簿謄本に抵当権があることで、抵当権者は「優先して弁済を受ける権利がある」ことを第三者に主張することが可能です。 もし不動産担保ローンの返済が滞り、債務不履行になった場合は、不動産担保ローン会社は抵当権を主張します。 抵当権の主張とは、不動産が競売にかけられたときに、抵当権者が優先的に貸付金を回収することです。 抵当権の設定が済み、必要な書類が全て揃ったら実際に不動産担保ローン会社から融資を受けることができます。 (5)返済する 融資を受けた後は、契約内容に則って返済することになります。 毎月問題なく返済すれば、連絡や督促を受けることはありません。しかし、返済を遅延した場合は督促状が届いたり督促の電話がかかってきたりするため、注意しましょう。 債務不履行になると担保として提供した不動産が差し押さえられてしまい、不動産が競売にかけられてしまいます。 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、きちんと計画的に返済することは必須といえるでしょう。 3.不動産担保ローンの利用が家族に知られる原因 不動産担保ローンを利用していることが家族に知られてしまう原因として、いくつか理由が考えられます。 以下で、不動産担保ローンの利用が家族に知られる主な理由・原因について解説します。 (1)貸金業者からの郵便物 不動産担保ローンを契約すると、貸金業者から契約書や返済予定表などの郵便物が届くことがあります。何かの拍子に、家族に貸金業者からの郵送物を見られたとき、不動産担保ローンを利用していることが知られてしまうでしょう。 ノンバンクの中には、家族に知られないように郵送物に配慮してくれるケースもありますが、家族に知られるリスクをゼロにすることはできません。 (2)貸金業者からの督促 不動産担保ローンを契約したはいいものの、返済が滞ってしまうと貸金業者から督促や催促を受けます。 お金を借りたら契約内容の通りに返済しなければならず、もし返済が滞ると貸金業者からの連絡は免れません。督促や催促の方法は貸金業者によって異なりますが、電話やメール、郵送物が届くケースがほとんどです。 返済の催促状が自宅に届くと家族に知られる可能性が高く、内緒にし続けることはほとんど不可能でしょう。 もし返済が遅れそうなときは、早い段階で貸金業者に相談することで督促や催促を回避できる可能性があるため、事前に相談すると良いでしょう。 (3)抵当権の記載 不動産担保ローンで借り入れをすると、担保とした不動産に抵当権が設定されます。家族が何かの拍子に登記簿謄本や登記事項証明書を取得し、抵当権が設定されていることに気づいたとき、不動産担保ローンを利用していることが知られてしまいます。 抵当権とは、債務者が債務不履行に陥ったときに不動産を競売にかけ、優先して弁済を受けられる権利です。抵当権を設定せずに不動産担保ローンを利用することはできないため、抵当権が記載された後は家族に知られるリスクが「常にある」と言えるでしょう。 登記簿謄本には「借り入れ金融機関」「金利」「借入額」などが確認できるので、ごまかすことは不可能です。 (4)家族名義の不動産を担保にする場合は家族に内緒で利用できない 動産担保ローンは、自分名義の不動産だけでなく家族や親族名義の不動産や同意を得られる他人名義の不動産も担保にすることもできます。 しかし、不動産担保ローンに申し込む際には「担保提供者の同意」が必要です。配偶者名義の不動産を担保に供する場合、不動産担保ローンの申し込みにあたって配偶者の同意が必要となります。 「自分と配偶者の共同名義」の場合も、同様に不動産担保ローンの申し込みにあたって配偶者の同意が必要です。 他人名義の不動産 自分以外に共有者がいる不動産 上記の不動産を担保にする場合は、家族に内緒で不動産担保ローンの利用はできない点に留意しましょう。 4.家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、できる限り「家族に知られないための工夫」をする必要があります。 以下で、家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法や工夫について解説します。 (1)ノンバンクの会社に申し込む ノンバンクの会社は、柔軟に審査を行うなど申込者の意向を可能な範囲で汲んでくれます。「家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい」というニーズに対しても、可能な範囲で対応してくれる会社が多いです。 一方で、金融機関は厳格に審査を行うことが多く、家族に内緒で融資を受けられる可能性は低いです。 もちろん、ノンバンク系の会社に申し込んだからといって、家族に知られるリスクはゼロにできません。しかし、郵送物への配慮など可能な範囲での対応は期待できるため、ノンバンク系の会社で相談してみましょう。 (2)無登記ローン・無設定ローンを利用する 無登記ローン・無設定ローンを利用することで、家族に不動産担保ローンを利用していることが知られるリスクを軽減できます。 一般的に、不動産担保ローンを利用するときは不動産に抵当権が設定されます。無登記ローン・無設定ローンとは、担保として不動産は供するものの、登記をせずに「登記留保」という形で融資を行うものです。 これにより、不動産の登記簿に抵当権が明記されないため、何らかの事情で家族が登記簿謄本を取得したときでも知られることはありません。 ただし、無登記ローン・無設定ローンでは債権者の債務回収リスクが大きくなるため、一般的な不動産担保ローンと比較すると金利が高く設定されます。 金利が高くなるリスクを受け入れるだけでなく、きちんと返済計画を立てることが重要です。 返済計画がずさんだと、延滞を起こし、催促や督促から家族に知られるリスクがある点には注意しましょう。 (3)別の方法でお金を借りる 不動産担保ローン以外にも、カードローンやキャッシングなど別の方法でお金を借りる方法があります。 無担保で借りられるカードローンやキャッシングであれば、家族に内緒で手続きを進められる可能性が高いです。 ただし、カードローンやキャッシングでも、返済が滞ると督促や催促を受けます。利便性が高く家族に内緒で借りられる可能性が高いとはいえ、契約通りに返済することは必須です。 5.安心して利用できるノンバンクの選び方 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したいときは、ノンバンクに申し込むことが「ほぼ必須」です。しかし、信頼できる会社で申し込まないと返済で苦労する可能性もあるため、適当に選ぶのは危険です。 以下で、安心して利用できるノンバンクの選び方について解説します。 (1)貸金業登録がある ノンバンクを選ぶうえで、貸金業登録の有無は必ず確認しましょう。そもそも、貸金業を営むためには金融庁の許可を受ける必要があるためです。 金融庁から貸金業登録を受けていないノンバンクは、いわゆる「ヤミ金」の可能性があり、法外な利息や取り立てを受けるリスクがあります。 ヤミ金を利用すると、取り立てを受けることで家族に不動産担保ローンの利用が知られてしまうだけでなく、返済負担で苦しむことにもなりかねません。 そのため、興味があるノンバンクを見つけたら、必ず事前に金融庁のホームページで検索を行いましょう。 (2)不動産担保ローンの融資実績が豊富 不動産担保ローンの融資実績が豊富なノンバンクは、スムーズに審査などの手続きを行ってくれます。 また、実績豊富なノンバンクであれば、過去に「家族に内緒で利用したい」というニーズに応えた実績があるかもしれません。 ホームページなどでこれまでの融資実績を掲載しているノンバンクは多くあるため、気になる会社を見つけたら実績に注目してみましょう。 (3)実店舗があるか 実店舗があるノンバンクであれば、実際に担当者と会って相談できます。近年はWEB上で手続きができるオンライン型のローンも増えていますが、実店舗があればより安心できるでしょう。 コストを抑えるために、バーチャルオフィスを利用している会社もあります。 安心して不動産担保ローンを利用するためにも、実店舗の有無は確認しておきましょう。 (4)評判・口コミが良い これまでの利用者から寄せられている、評判や口コミもチェックしましょう。 評判・口コミが良いノンバンクは「多くの利用者がいて、実績が豊富」と言えます。きちんと相談に乗ってくれことが期待できるため、安心して利用するうえでも評判や口コミは要チェックです。 ホームページに掲載されている評判や口コミだけでなく、口コミサイトやGoogleMapを見れば、より多くのリアルな声を知ることができます。 6.事前に家族と相談するのがおすすめ 不動産担保ローンを、家族に内緒で利用することは可能です。 しかし、ノンバンクを利用しても家族に知られるリスクを完全に排除することはできません。無断で不動産担保ローンを契約して家族に知られると、家族の信用を失うだけでなくさまざまなトラブルを起こす可能性があります。 そのため、平穏かつ円満に暮らすためにも、基本的には家族に内緒で不動産担保ローンを利用するのはおすすめしません。 もしお金が必要に迫られたら、家族と相談しましょう。家族と相談したうえで「不動産担保ローンに申し込む」という結論に至れば、コソコソ隠れることなく安心して申し込みができます。 また、家族の理解や協力があった方が計画的に返済計画を立てることができ、予定より早く完済できる可能性も高まります。 家族に内緒で不動産担保ローンを利用すると、返済だけでなく「家族に知られないか」という余計なストレスを抱えて日々の生活を送ることになります。 そのため、よほどの事情がない限りは家族と相談して理解を得てから、不動産担保ローンを利用しましょう。 7.まとめ ノンバンクを利用すれば、家族に内緒で不動産担保ローンを利用できる可能性があります。 融資実績が豊富で柔軟に対応してくれるノンバンクであれば、申込者の事情を汲んで可能な限りの対応をしてくれるでしょう。 しかし、家族に内緒で不動産担保ローンを利用すると、返済だけでなく余計なストレスや不安を抱えることになります。ストレスや不安が原因で安心して生活できないと本末転倒なので、事前に家族と相談することをおすすめします。